El hermoso Flammarion / Juan Carlos Díez Jayo

La condesa de San Agnes se moría, ¿qué tenía la condesa? Agonizaba de tisis, tendida lánguida entre almohadones y puntillas, blanca como el alabastro, casi traslúcida. Lo sabía el servicio, que se había retirado al rincón más lejano de la casa a lavar sábanas y limpiar la plata. Lo sabía el marido, hosco y silencioso, que aparentaba llorar en la habitación de al lado. Y lo sabía el doctor Ravaud, que aguardaba el desenlace entre aburrido y conmovido, mientras caminaba a pasitos por la habitación siguiendo con la punta del zapato el dibujo de la alfombra.

– Señor… –boqueó la condesa– debo confesarle algo.

El doctor era joven y apasionado, y en dos grandes zancadas acercó su cara al rostro de ella para escuchar mejor. Atendió el bisbiseo durante un minuto, tal vez dos, y de pronto se irguió como un resorte (¿he dicho ya que era joven y romántico?), para exclamar indignado: –¡Pero de ninguna manera, señora! ¡No, no!

La condesa suplicó con su voz ronca, rodó suave una lágrima y el médico, ya rendido, volvió para escuchar el resto de la historia. Murió aquella misma tarde de otoño, y los criados comenzaron a sacar telas negras de los armarios para el luto, y el señor conde apagó la luz de su cuarto sin molestarse en salir. Ajeno a aquello, el doctor abrió su maletín para encargarse de todo.

La mañana siguiente se adivinaba fría, mientras el astrónomo Camille Flammarion caminaba con las primeras luces a su casa de la Rue Cassini, después de pasar por la noche en vela en el cercano observatorio astronómico de París mirando a las estrellas. Le salió al paso la portera, que le alargó un pequeño paquete primorosamente atado que un joven caballero había dejado a su atención la tarde anterior. Flammarion subió lentamente la escalera tratando de imaginar, por el peso y un curioso olor, el contenido de aquel inesperado presente. Un sentimiento de aprensión le acompañaba cuando abrió la puerta de su casa y se apresuró a desenredar el lazo rojo del paquete. Entre los pliegues del papel encerado apareció una hermosa tira de piel blanca, todavía húmeda, que cayó al suelo y se extendió lenta, blanda y elegante sobre el piso, como un rayo de luna. Flammarion, asqueado, pensó que todo aquello era la broma de algún estudiante de medicina, cuando un pequeño billete entre los pliegues de papel saltó a la vista.

«Monsieur:

Cumpliendo mi promesa, he llevado escrupulosamente a cabo el deseo de cierta difunta condesa que siempre lo ha amado. Me imploró que le hiciera llegar al día siguiente de su muerte la piel de su adorable espalda.

Ésta es la piel, y se debe prometer que la usará para encuadernar una copia del primer libro que publique a partir de este día. Le he hecho llegar este recuerdo, Monsieur, pues así lo prometí.

Doctor Rivaud.»

Aquel mismo día Flammarion se apresuró a reunirse con el médico para hablar con él. Supo por su boca que era bella, supo de su amor desde que era niña y aprendió que había resuelto amarlo aun después de la tumba. Y así, el hermoso Flammarion llevó aquella prenda de amor a un curtidor de la Rue de la reina-Blanche, que en tres meses se encargó de conservar el único resto que quedaba de la joven condesa para toda la eternidad. Un volumen en octavo de su famoso Las tierras del cielo recibió el honor de vestirse con aquella tira de cuero que había adquirido un delicado color crea, y que lo acompañó desde 1882 hasta el fin de sus días. Su mujer hubo de resignarse a compartir al astrónomo con aquel libro que siempre reposaba sobre la mesa de su despacho en el Observatorio Juvisy, y que Flammarion consideró siempre su posesión más preciada. Nadie sabe dónde fue a parar aquel fabuloso volumen. Tal vez su viuda se encargó de dar merecido destino a aquello con lo que tuvo que competir toda su vida. La frase grabada en la tapa del libro en letras doradas, «Piadosamente ejecutado por el deseo de una desconocida», dice mucho del rival que era.

Fuente:

Libros malditos, malditos libros : libros que son, libros que no fueron

y libros que no debieron ser… / Juan Carlos Díez Jayo. – 1ª ed. – [Barcelona],

España : Piel de Zapa, 2013, p. 45-47.

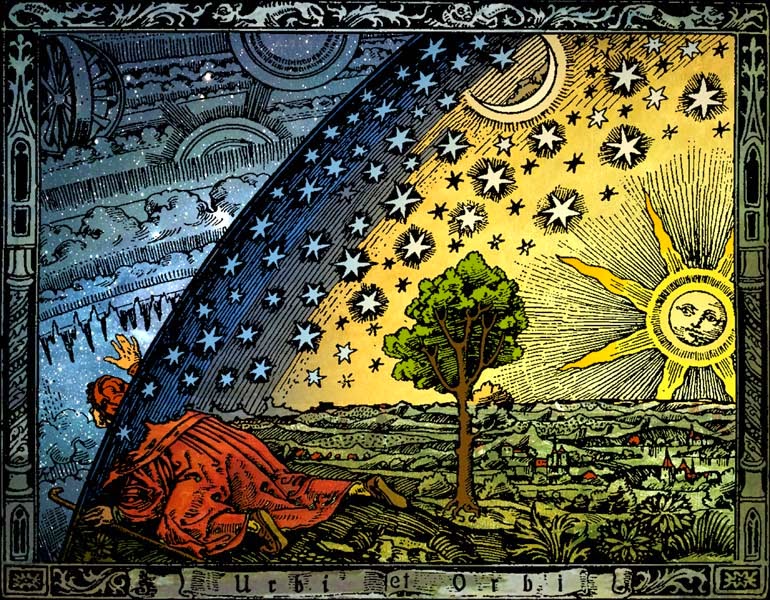

Imagen:

Un misionero medieval cuenta que había encontrado el lugar en el que el Cielo y la Tierra se encuentran o Universum, grabado coloreado de Hugo Heikenwaelder del libro L'Atmosphere: Météorologie Populaire de Camille Flammarion. Grabado. París (1998),

Comentarios

Publicar un comentario